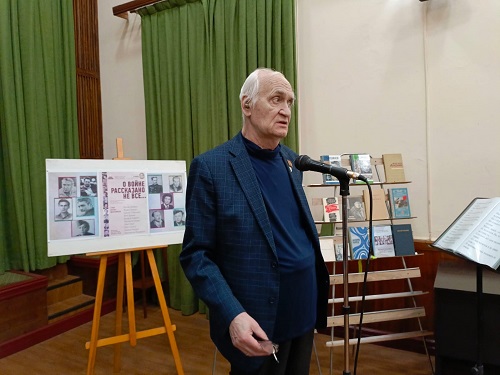

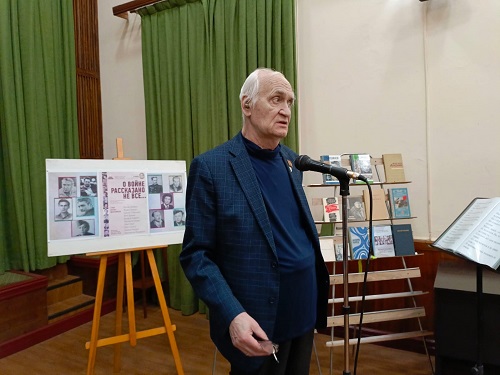

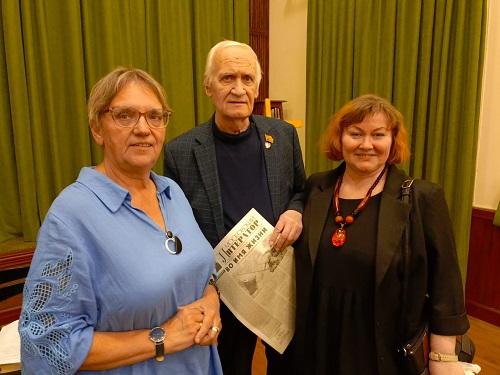

В Малом зале ЦДЛ прошёл литературно-художественный вечер «О войне рассказано не всё...», посвящённый творчеству поэтов-фронтовиков – Виктора Федотова, Михаила Луконина, Николая Старшинова, Юлии Друниной, Григория Поженяна, Маргариты Алигер, Павла Когана, Бориса Слуцкого, Николая Майорова, Константина Ваншенкина. Вечер был организован Московской городской организации Союза писателей России при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

2025 год – год 80-летия Великой Победы многонационального советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Эта дата важна дня каждой семьи в нашей стране. Наш долг – хранить память о подвиге предков. Советский народ проявил героизм и сплочённость при защите нашей Родины. И этот подвиг останется в памяти потомков навсегда, в том числе и потому, что он был отражён в документалистике и запечатлён в художественной литературе. Художественное слово о войне требует от писателя особого отношения, умения отличить главное от второстепенного в стремлении сказать правду. Писатели советской школы талантливо с этим справлялись, потому как, по мнению современных специалистов, «они обладали целостным мировоззрением, четким представлением о добре и зле, ясным понимание того, что они защищают жизнь и благополучие своего народа, его светлое будущее и исторический смысл».

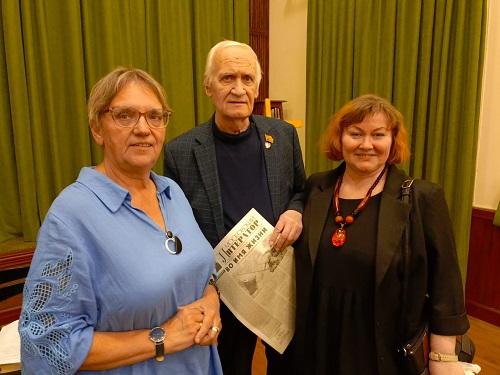

На вечере выступили писатели Сергей Луконин, Полина Рожнова, Ольга Грушевская, Марина Замотина, Элеонора Кузнецова, Константин Спасский, Светлана Вьюгина.

Ведущий вечера Иван Голубничий отметил, что Великая Отечественная война для большинства советских писателей стала судьбоносным событием в жизни. Конечно, в первую очередь тема войны звучала на страницах газет и журналов. А это – работа журналистов, военных корреспондентов. Но и в художественной литературе стала первостепенной тема патриотизма, писатели стали более активно обращаться к образу Родины, писать о героизме людей, защищающих свою землю, семью, родной дом. Газетные страницы сохранили для нас не только историю подвигов на фронтах. Стихотворения о чести, любви и верности оказались очень востребованы в периодике военного времени. Их учили наизусть, бережно переписывали в тетрадки, вырезали из газет и журналов, наклеивали в альбомы, постоянно перечитывали и бережно хранили. Война стала одной из главных тем советской литературы на многие годы.

Коротко рассказать о писателях военной поры невозможно. Можно лишь вспомнить некоторые имена. На литературно-художественном вечере к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «О войне рассказано не всё...» мы вспомнили о поэтах-фронтовиках Викторе Федотове, Михаиле Луконине, Николае Старшинове, Юлии Друниной, Григории Поженяне, Маргарите Алигер, Павле Когане, Борисе Слуцком, Николае Майорове, Константине Ваншенкине.

Многие из известных литераторов и профессиональных журналистов были призваны в армию военными корреспондентами. Военкоры были глазами и ушами фронтов, они часто выезжали на передовую во время наступлений, оказывались в окружениях при неудачах, погибали под артобстрелами и бомбёжками. Работа их для армии, да и для всей страны, когда до каждого человека было важно донести правдивую и объективную информацию о происходящем, имела чрезвычайное значение. Но среди военкоров были и будущие писатели, те, кто войну познал молодым бойцом, и уже после Победы встал на путь осмысления прошедшего. Известно утверждение, что когда грохочут пушки, музы молчат. Но это не так. От первого до последнего дня Великой Отечественной войны не умолкал голос писателей – прозаиков и поэтов. И никакие канонады войны не могли заглушить их голоса.

Не только яркие зарисовки и реалистичные репортажи с мест сражений расходились на фронте среди солдат, поднимали боевой дух в тылу. Зачастую именно лирические поэтические строки донесли до нас историю человеческих судеб и поступков людей, совершивших подвиги во имя мира. Рожденное войной поколение поэтов-фронтовиков – это героические личности, испытавших на себе тяготы военного и послевоенного времени.

Писавший для газеты «Сын Родины» Михаил Луконин действительно таковым являлся. Военный корреспондент, поэт, юноша, отправившийся на советско-финскую войну добровольцем в неполные двадцать и призванный снова уже на Великую Отечественную. Поэзия Луконина утверждает и настаивает: человеком был, человеком остался, в почестях не нуждаюсь. Это утверждение – лейтмотив произведений поэта. Герой Михаила Луконина – такой же, как он, обычный юноша – проносит это ощущение с собой сквозь тяжёлые военные месяцы, дорогу домой и долгое «возвращение». Стихи Михаила Луконина – это стихи не о солдате, не о военных днях-ночах, не о потерях, боях и прорывах, это поэмы о бесконечном стремлении к жизни после исполненного долга.

Поэты-фронтовики оставили нам пронзительные стихотворные произведения о событиях тех лет.

Юлия Друнина среди писателей-фронтовиков занимает особое место. Ей удалось показать войну глазами женщины, не просто попавшей в огненный вихрь, но и сделавшей для Победы всё, что было в её силах.

Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу – во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

Виктор Федотов перед войной поступил в Литинститут, но с первого курса ушёл в армию. Окончив в 1942 году Великоустюгское военное пехотное училище, попал в бригаду морских пехотинцев на Ленинградский фронт. Дважды был тяжело ранен. Именно его слова стали названием вечера.

О войне рассказано не всё,

Всё и рассказать-то невозможно,

Оттого так горько и тревожно:

Сколько же с собой мы унесём!..

В жизни и судьбе Григория Поженяна было много внезапных совпадений, подвигов, дерзких поступков, курьёзов. Было много сбывшегося и несбывшегося. Вместе с группой разведчиков Поженян числился погибшим под Одессой в 1941 году. Его матери была послана похоронка – «погиб смертью храбрых и похоронен в Одессе на Сухом Лимане». Но он выжил. После ранения вышел из госпиталя, прошёл всю войну. После войны издал 30 книг, автор текстов 50 песен.

Поэты Павел Коган и Николай Майоров погибли на фронтах Великой Отечественной совсем молодыми.

Павел Коган – поэт-романтик, в стихах которого искренний советский патриотизм органично сочетается с культом революционной героики. Пал смертью храбрых в 1942 году под Новороссийском, возглавляя разведывательную группу. В его стихах получило яркое выражение настроение его поколения предвоенных лет, сыгравшее значительную роль в Великой Отечественной войне.

...И где ещё найдешь такие

Березы, как в моём краю!

Я б сдох как пес от ностальгии

В любом кокосовом раю.

Но мы ещё дойдем до Ганга,

Но мы ещё умрем в боях,

Чтоб от Японии до Англии

Сияла Родина моя.

Николай Майоров также погиб в бою в 1942 году, оставив после себя сравнительно небольшое, но чрезвычайно содержательное поэтическое наследие. Эмоционально сильные стихи, посвящённые осмыслению жизни и собственной судьбы, близки и понятны читателю и сегодня. Его творчество отражает образ поколения, готовившего себя к великому будущему.

Мы были высоки, русоволосы.

Вы в книгах прочитаете, как миф,

О людях, что ушли, не долюбив,

Не докурив последней папиросы.

Когда б не бой, не вечные исканья

Крутых путей к последней высоте,

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,

В столбцах газет, в набросках на холсте...

Маргарита Алигер прожила долгую жизнь. Во время Великой Отечественной войны она работала военным корреспондентом в блокадном Ленинграде. Тема войны прозвучала в ее главном произведении, поэте «Зоя», посвящённом подвигу Зои Космодемьянской.

Поэт Николай Старшинов воевал, был тяжело ранен. Он писал:

Война! Твой горький след —

И в книгах, что на полке…

Я сорок с лишним лет

Ношу твои осколки…

Николай Старшинов вспоминал о моментах в ожидании артиллерийской подготовки перед наступлением: «Я бродил по перелеску и читал сам себе вслух отдельные строки, которые родились у меня накануне, во время ночного марша. Почему-то именно во время ночных маршей, когда мы шли в полусонном состоянии, нередко натыкаясь друг на друга, приходили в голову стихи».

После начала Великой Отечественной войны, в 1942 г., Константин Ваншенкин ушёл на фронт. В отличие от многих деятелей литературы, он не работал военным корреспондентом, а служил в десантных войсках. Как и все поэты военного поколения, Ваншенкин часто обращался в своём творчестве к военной тематике. Поэзия Ваншенкина – простая и незамысловатая по стилю, ясная по мысли и близкая по содержанию лирике «военных» поэтов его поколения. Поэт чаще всего пишет о послевоенной жизни в её повседневных проявлениях, о своей армейской юности и о своих сверстниках, которые погибли, защищая жизнь. Его перу принадлежат тексты известных песен, в том числе «Я люблю тебя, жизнь», «Алёша», «Вальс расставания» и другие.

В стихах Бориса Слуцкого воплощен нравственный облик ровесников, которые сделали всё, что смогли «с песней солдатской в ногу», в суровой школе войны поняли «самую суть мира», узнали, что такое преодоление страха и «неболтливое сознание долга». Поэт всегда воспринимал войну как трагедию – для миллионов вовлеченных в неё людей и каждого её участника в отдельности. Памяти Бориса Слуцкого посвятила стихотворение «Наш комиссар» Юлия Друнина:

Нам жилось и дышалось легче

Оттого, что был рядом друг,

Не умевший сутулить плечи.

По призванию политрук.

Чем больше мы будем знать о Великой Отечественной войне и людях, которые тогда жили, тем сильнее будет память поколений и желание сберечь мир, желание оставаться сильными и помогать друг другу. Творчество писателей тех лет – символ силы воли и несгибаемости людей, которые тогда защищали нашу сегодняшнюю жизнь и верили в наше будущее. Созданные советскими литераторами произведения о Великой Отечественной войне трудно переоценить. В них удивительно точно нашел своё отражение дух войны и эпохи, характер советского человека, вставшего на путь борьбы.

Как напутствие нам звучат слова Бориса Горбатова из очерка «Знамя Победы», опубликованного в «Правде» в мае 1946 года:

«Человечество, живи мирно, спокойно, счастливо! Дорожи миром – это естественное состояние человека. Пусть не смущает тебя истерический вой поджигателей войны, – наша сила крепче. Дело мира – правое дело, оно и победит».

Эти слова актуальны во все времена.

Наш корр.